MEMSマイクロホンの現状とプロフェッショナル・レコーディングへの可能性について

- STUDIO 407 酒井崇裕

- 2025年8月18日

- 読了時間: 26分

はじめに

このレポートは、マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)マイクロホンが、プロフェッショナルな音楽レコーディングの現場において、従来のコンデンサーマイクロホンに代わる、あるいはそれを補完する技術としてどの程度実用的であるかを包括的に検証するものです。スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、ウェアラブルデバイスなどで広く採用されているMEMSマイクロホンは、近年、音響スペックが飛躍的に向上し、「スタジオクオリティ」を謳う製品も登場しています。

分析の結果、いくつかの重要な結論が導き出されました。第一に、単一のマイクで微細な音源を捉えるクリティカルなレコーディングにおいて、現行の高性能MEMSマイクロホンは、業界標準のラージダイアフラム・コンデンサーマイクロホンが達成している超低自己雑音(セルフノイズ)レベルにはまだ及んでいません。この自己雑音の差は、特に静かな音源の収録において依然として大きな技術的障壁となっています。

しかし、MEMSマイクロホンの真のポテンシャルは、従来のマイクロホンを直接置き換えることにあるのではなく、新たなレコーディングのパラダイムを切り拓く点にあります。半導体製造プロセスに由来する極めて高い個体間整合性(感度と位相の均一性)は、従来のマイクロホンでは経済的・物理的に実現不可能であった、大規模かつ完全に整合したマイクロホンアレイの構築を可能にします。

この特性は、ビームフォーミング、音源分離、高次アンビソニックスといったコンピュテーショナル・オーディオ技術の基盤となります。これらの技術は、単に音を捉えるだけでなく、音場全体をデータとしてキャプチャし、録音後にも指向性やマイク位置を仮想的に操作することを可能にします。

結論として、MEMSマイクロホンは、現時点では特定の高音圧アプリケーションを除き、最高級スタジオコンデンサーの直接的な代替品とは言えません。しかし、その真価は、イマーシブ・オーディオ(没入型音響)や先進的な音響処理を可能にする、大規模アレイの実現という点にあり、これは従来のレコーディング手法からのパラダイムシフトを意味します。MEMS技術は、既存のツールを置き換えるのではなく、スタジオの可能性そのものを拡張する技術として、その地位を確立しつつあります。

第1章 スタジオサウンドの礎:従来のコンデンサーマイクロホン

MEMS技術の評価を行うにあたり、まず比較対象となるベンチマークを明確に定義する必要があります。プロフェッショナルなレコーディングスタジオで数十年にわたり「標準」とされてきたのは、コンデンサーマイクロホンです。その動作原理と主要な性能指標を理解することは、MEMSマイクロホンが乗り越えるべき技術的なハードルを把握する上で不可欠です。

1.1. 動作原理:DCバイアス方式とエレクトレット方式

コンデンサーマイクロホンの基本原理は、物理的なコンデンサー(蓄電器)の構造に基づいています。これは、互いに平行に配置された2枚の導電性の板、すなわち可動式のダイアフラム(振動板)と固定されたバックプレート(固定極)から構成されます。これら2枚の板の間に電圧をかけることで電荷が蓄えられ、コンデンサーが形成されます。音波がダイアフラムに当たると、ダイアフラムが振動し、バックプレートとの距離が変化します。この距離の変化が静電容量の変化を引き起こし、その静電容量の変化を電気信号として取り出すのがコンデンサーマイクロホンの仕組みです。

このコンデンサーを形成するための電圧供給方法には、主に二つの方式が存在します。

DCバイアス方式: この方式では、ミキシングコンソールやオーディオインターフェースから供給される外部電源(通常は48Vのファンタム電源)を用いて、ダイアフラムとバックプレートの間に高い直流電圧(数十から数百ボルト)を印加し、カプセルを分極(ポーラライズ)させます。この方式は、ダイアフラムの材質や張力を純粋に音響的な特性のみを追求して設計できるため、最高品質のスタジオマイクロホンの多くで採用されています。歴史的に見ても、この方式は複雑な回路と高電圧を必要とするため取り扱いが難しいとされてきましたが、その優れた音質特性から改良が重ねられ、今日のスタジオレコーディングにおける主流となっています。

エレクトレット方式: DCバイアス方式が外部から高電圧を必要とするのに対し、エレクトレット方式では、バックプレートまたはダイアフラム自体に半永久的に電荷を帯びた特殊な素材(エレクトレット)を使用します。これにより、カプセルを分極させるための高い外部電圧が不要となります。ただし、音響信号を増幅するための内蔵プリアンプ(通常はFET)を駆動させるために、依然として電源(ファンタム電源や乾電池など)は必要です。かつてはDCバイアス方式に比べて音質的に劣ると見なされていましたが、技術の進歩により、現代の高性能エレクトレットマイクロホンは非常に高い品質を実現しています。

1.2. ダイアフラムサイズがもたらす音響的影響:ラージ vs. スモール

コンデンサーマイクロホンは、そのダイアフラムのサイズによって「ラージダイアフラム」と「スモールダイアフラム」に大別され、それぞれに特徴的な音響特性があります。

ラージダイアフラム・コンデンサー(LDC): 一般的に直径1インチ(約2.54 cm)以上のダイアフラムを持つマイクロホンを指します。その大きな表面積により、より多くの音響エネルギーを捉えることができるため、感度が高く、自己雑音が低い傾向にあります。この特性から、ボーカルやソロ楽器など、微細なニュアンスを捉えたい音源のレコーディングにおいて、業界の標準的な選択肢となっています。

スモールダイアフラム・コンデンサー(SDC): LDCに比べて小型のダイアフラムを持ちます。ダイアフラムの質量が小さいため、音の急峻な立ち上がり(トランジェント)に対して非常に正確に追従する優れた過渡特性(トランジェントレスポンス)を持ちます。また、周波数全域にわたって指向特性が安定しており、より自然で正確な音の収音が可能で、高い音圧レベル(SPL)にも耐えられます。そのため、アコースティックギターやドラムのオーバーヘッド、オーケストラ全体の収音など、正確性が求められる場面で多用されます。

1.3. 「スタジオクオリティ」の定義:主要性能ベンチマーク

「スタジオクオリティ」という言葉は主観的にも使われますが、プロフェッショナルの現場では、マイクロホンの性能を客観的に評価するための明確な技術仕様が存在します。

S/N比(信号対雑音比)と等価入力雑音(EIN)/自己雑音: S/N比は、基準となる信号レベル(通常は94 dB SPL)と、マイクロホン自体が生成するノイズ(ノイズフロア)との差をデシベル(dB)で表したものです。一方、等価入力雑音(EIN)または自己雑音は、マイクロホンの電子回路が生み出すノイズと同じ音圧レベルを持つ音響ノイズのレベルを指し、dBA(A特性音圧レベル)で表記されます。この値が低いほど、マイクロホンは「静か」であり、微弱な音源をノイズに埋もれさせることなく捉えることができます。これは、静かなソースを録音する上で最も重要な指標の一つです。

最大SPLと音響過負荷点(AOP): 最大SPLは、マイクロホンが許容範囲内の歪み(例:全高調波歪THD 0.5%または1%)で収音できる最大の音圧レベルを示します。これを超える音圧が入力されると、信号はクリップし、歪んだ音となります。この仕様は、ドラムや大音量のギターアンプなど、大きな音源を録音する際の適性を判断するために重要です。

周波数特性と過渡特性: 周波数特性は、マイクロホンがどの周波数帯域の音をどの程度の感度で拾うかを示すグラフです。人間の可聴域(20Hzから20kHz)をフラットに、つまり偏りなく捉えることが、原音に忠実な録音の基本となります。過渡特性は、前述の通り、打楽器のような急激な音の変化にどれだけ正確に追従できるかを示す能力であり、ダイアフラムの質量が小さいほど優れる傾向にあります。

これらのベンチマークは、MEMSマイクロホンがプロフェッショナルな領域で評価される際に比較されるべき、極めて高い基準を示しています。特に6 dBAという自己雑音レベルは、現在の技術における一つの到達点であり、MEMS技術が克服すべき大きな目標です。

第2章 オーディオにおけるMEMS技術の台頭

MEMSマイクロホンは、従来のマイクロホンとは根本的に異なる出自を持つ技術です。その製造プロセスは、手作業による精密な組み立てではなく、半導体産業の微細加工技術に立脚しています。この違いが、MEMSマイクロホンならではの特性、すなわち小型化、堅牢性、そして驚異的な個体間整合性を生み出しています。

2.1. シリコンから音へ:MEMSマイクロホンの構造と製造プロセス

MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)とは、シリコン基板上にセンサーやアクチュエーターなどの機械的要素と電子回路を集積させる技術の総称です。MEMSマイクロホンは、この技術を音響センサーに応用したものです。

その製造プロセスは、半導体チップの製造と酷似しています。シリコンウェハー上に、フォトリソグラフィ(光を用いた回路パターンの転写技術)やエッチング(化学薬品やプラズマによる腐食・除去技術)といった微細加工技術を駆使して、ミクロン単位の精度でダイアフラムとバックプレートを形成します。このプロセスにより、非常に小さく、薄いダイアフラム(直径1mm以下、厚さ数ミクロン)がシリコン基板上に直接作り込まれます。

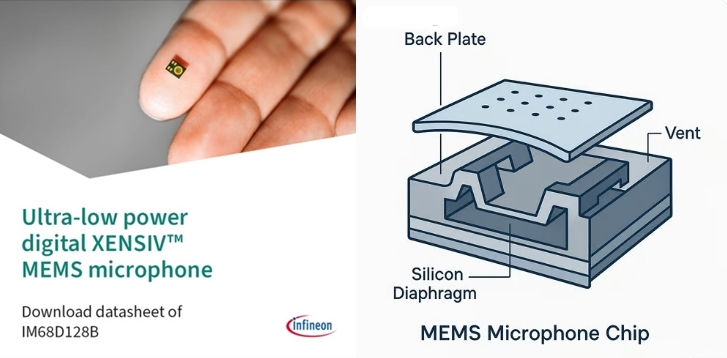

一般的なMEMSマイクロホンのパッケージは、2つの主要なチップで構成されます。一つは、音圧を静電容量の変化に変換するMEMSトランスデューサー(「モーター」とも呼ばれる)であり、もう一つは、その微弱な信号を増幅し、場合によってはデジタル信号に変換するASIC(特定用途向け集積回路)です。これら二つのチップが、数ミリ角の小さな単一のパッケージに封入されています。

2.2. MEMS固有の特性:小型化、環境堅牢性、製造整合性

半導体プロセスに由来するMEMSマイクロホンは、従来のマイクロホンとは一線を画す、いくつかの固有の特性を持ちます。

小型化: 最も顕著な特徴であり、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、ウェアラブルデバイスなど、スペースに制約のあるあらゆる機器への搭載を可能にしました。

環境堅牢性: シリコン製の構造は、物理的な衝撃や振動に対して非常に高い耐性を持ちます。また、従来のラージダイアフラム・コンデンサーが極端に嫌う温度や湿度の変化にも強いです。この堅牢性は、過酷な環境下での使用や、リフローはんだ付けのような高温の製造プロセスへの適合性を保証します。

製造整合性: これがMEMSマイクロホンの最も革命的な特性です。ウェハーレベルでの自動化された製造プロセスにより、生産される個々のマイクロホンの性能ばらつきが極めて小さくなります。感度や位相特性といった重要なパラメーターが、通常±1dBや±2度といった非常に厳しい公差内に収まります。これは、ステレオペアを得るために工場で多くの個体の中から特性の近いものを選別(マッチング)する必要があった従来のマイクロホンとは対照的です。

この「生まれながらにして整合している」という特性は、単なる品質管理上の利点にとどまりません。それは、多数のマイクロホンをアレイとして使用する際に、各チャンネル間の位相と感度の関係が極めて正確であることを保証します。この点が、後述するコンピュテーショナル・オーディオ技術の鍵となります。マイクロホンアレイはもはや個々の部品の集合体ではなく、単一の、 凝集性のある音響センサーとして機能することが可能になるのです。

2.3. デジタルアドバンテージ:統合ADCとPDM/I2Sインターフェース

多くのMEMSマイクロホンは、ASIC内にADC(アナログ-デジタル変換器)を統合しており、パッケージから直接デジタル信号を出力することができます。これにより、アナログ信号経路が極端に短くなり、外部からの電磁ノイズ(RF/EMI)の影響を受けにくくなるという大きな利点が生まれます。

PDM(パルス密度変調): MEMSマイクロホンで最も一般的に使用されるデジタル出力形式の一つです。これは1ビットのデータストリームであり、信号の振幅がパルスの密度によって表現されます。非常に高いサンプリング周波数(通常は数MHz)で動作します。

I²S(Inter-IC Sound): マイクロコントローラーやDSPとの間でPCM(パルス符号変調)オーディオデータをやり取りするための、もう一つの一般的なシリアルバス規格です。一部のMEMSマイクロホンは直接I²Sで出力するか、あるいは外部のデシメーションフィルターを介してPDMからI²Sに変換されます。

これらのデジタルインターフェースの存在は、システム設計を簡素化し、ノイズ耐性を向上させるだけでなく、複数のデジタルマイクを同じデータラインに接続することを容易にし、マイクロホンアレイの構築を効率化します。

第3章 直接技術比較:MEMS vs. スタジオコンデンサーマイクロホン

高性能MEMSマイクロホンがスタジオレコーディングの領域にどこまで迫っているのかを客観的に評価するため、主要な音響スペックを業界標準のコンデンサーマイクロホンと直接比較します。この分析により、MEMS技術の現在の長所と、克服すべき課題が明確になります。

表1:高性能MEMSとスタジオ標準コンデンサーマイクロホンの仕様比較分析

仕様 | Infineon IM73A135 | TDK T4081 | Neumann U87 Ai | AKG C414 XLS | Audio-Technica AT4040 |

タイプ | MEMS (アナログ) | MEMS (アナログ) | コンデンサー (DCバイアス) | コンデンサー (DCバイアス) | コンデンサー (DCバイアス) |

ダイアフラムサイズ | マイクロ (例: ~0.6mm) | マイクロ | ラージ (1インチ) | ラージ (1インチ) | ラージ |

S/N比 (A特性) | 73 dB | 66 dB | 82 dB (カーディオイド) | 88 dB | 82 dB |

等価入力雑音 (EIN) | 約21 dBA | 約28 dBA | 12 dBA (カーディオイド) | 6 dBA | 12 dBA |

最大SPL / AOP (THD <1%) | 約135 dBSPL | 130 dBSPL | 約117 dB SPL | 140 dB SPL | 145 dB SPL |

ダイナミックレンジ | 約114 dB | 約102 dB | 約105 dB (カーディオイド) | 134 dB | 133 dB |

周波数特性 | 20Hz - 20kHz (フラット) | 20Hz - 20kHz (フラット) | 20Hz - 20kHz | 20Hz - 20kHz | 20Hz - 20kHz |

3.1. S/N比と自己雑音:最後のフロンティア

比較表から最も明確に読み取れるのは、自己雑音レベルの差です。Infineon IM73A135が達成した73 dBというS/N比はMEMSデバイスとして画期的ですが、これを等価入力雑音(EIN=94 dB−S/N Ratio)に換算すると約21 dBAとなります。これは、AKG C414 XLSの6 dBAやNeumann U87 Aiの12 dBAといったエリートクラスのコンデンサーマイクロホンと比較して、依然として9 dBから15 dB高い値です。

MEMSメーカー各社は、このノイズフロアを低減するために様々な技術革新を続けています。デュアル・バックプレート技術や密閉型デュアルメンブレン(SDM)技術は、差動検出の原理を利用して同相ノイズをキャンセルするアプローチです。また、MEMSのダイサイズを大きくすることや、ASICに内蔵されたプリアンプやADCのノイズ特性を改善することも、S/N比向上に直接的に寄与します。さらに、従来の平行平板型コンデンサー構造ではなく、櫛歯型電極(comb-finger)を用いることで、空気の粘性抵抗によるノイズを低減する新しいアプローチも研究されています。

しかしながら、現時点では、ささやき声、クラシックギターの繊細な響き、フォーリー(効果音)の収録など、極めて静かな音源を扱う用途においては、MEMSマイクロホンの比較的に高いノイズフロアが依然として大きな弱点であると言えます。

3.2. ダイナミックレンジと音響過負荷点:競争力のある性能

自己雑音とは対照的に、大音量への耐性に関しては、高性能MEMSマイクロホンはスタジオコンデンサーに匹敵、あるいはそれを凌駕する性能を示しています。表に示す通り、ハイエンドモデルは130 dBSPLから135 dBSPLという高い音響過負荷点(AOP)を達成しています。これは、多くのラージダイアフラム・コンデンサーがパッド(減衰器)を入れない状態での最大SPLを超える数値です。

この高い耐入力性は、構造の対称性に起因します。例えばダブル・バックプレート構造では、ダイアフラムが2枚のバックプレートに挟まれています。これにより、バイアス電圧による静電気力が両側から均等に作用し、音圧がない状態ではダイアフラムが中央に静止します。大音圧が加わってもダイアフラムは対称的に振動するため、歪み(THD)の発生が抑制され、リニアな応答が保たれます。

この特性により、MEMSマイクロホンはドラムキットのクローズマイキングや大音量のギターアンプの収録といった高SPL環境に非常に適しており、その物理的な堅牢性も相まって、これらの用途では大きな利点となります。

3.3. 周波数特性と過渡特性:マイクロダイアフラムの影響

ハイエンドのMEMSマイクロホンは、可聴域全体にわたって驚くほどフラットな周波数特性を示すことが多いです。これは、意図的に特定の周波数帯域を強調する「プレゼンス・ピーク」を持つことがある従来のコンデンサーマイクロホンとは対照的です。

理論的には、シリコン製ダイアフラムの極めて小さい質量は、優れた過渡特性をもたらすはずです。音の立ち上がりの鋭いアタック成分を、時間的な遅延や鈍りを生じさせることなく、極めて正確に捉えることができます。この特性は、打楽器や複雑な倍音構造を持つアコースティック楽器の質感を忠実に再現する上で、大きなアドバンテージとなる可能性があります。

3.4. 位相整合性と群遅延:隠れたアドバンテージ

群遅延は、信号に含まれる各周波数成分がシステムを通過する際にかかる時間遅延を表す指標です。高性能MEMSマイクロホンは、1kHzで2µsというように、極めて低い群遅延を誇ります。これは、入力された音響信号が時間的に非常に正確に電気信号へと変換されることを意味します。

さらに重要なのは、第2章で述べた製造整合性に起因する、個体間の厳密な位相整合性です。複数のマイクロホンを使用する際、各マイクロホン間の位相のずれがごく僅か(±1~2度)であることは、ステレオイメージングの正確性や、後述するマイクロホンアレイの性能を決定づける上で極めて重要です。

これらの分析から、高性能MEMSマイクロホンは独特の性能プロファイルを持つことがわかります。高SPL耐性、過渡特性の正確さ、周波数特性のフラットさにおいては競争力がある一方で、自己雑音では大きく劣ります。これは、MEMSマイクロホンが万能の代替品ではなく、特定の用途においては既に優れた選択肢となりうる「特殊なツール」であることを示唆しています。例えば、スネアドラム(高SPL、鋭いトランジェント)には最適かもしれませんが、静かな弦楽四重奏のルームアンビエンス(低SPL、ノイズフロアが重要)の収録には不向きです。

第4章 スタジオ統合における実用性:利点、欠点、技術的障壁

仕様上の数値を比較するだけでは、MEMS技術の真の実用性は見えてきません。プロフェッショナルなレコーディングのワークフローにこの新しい技術を組み込む際に直面する、現実世界の利点、欠点、そして技術的な課題を検証する必要があります。

4.1. レコーディング環境における利点

耐久性と信頼性: MEMSマイクロホンの物理的な堅牢性は、スタジオ環境においても大きな利点となります。特に、高価で繊細なラージダイアフラム・コンデンサーを設置するにはリスクが伴うような場面、例えばドラムキットの近接マイキングや、頻繁に移動が伴うライブレコーディングにおいて、衝撃や環境変化への耐性は絶大な安心感をもたらします。

整合性と可搬性: 厳密に整合された特性と小型サイズは、ポータブルなマルチマイクシステムの構築を容易にします。実験的なステレオマイキングや、毎回同じセッティングを再現したい場合に、その一貫性は大きな武器となります。

安定性: 従来のマイクロホンは経年変化や環境要因によって特性がわずかに変化することがありますが、シリコンベースのMEMSは非常に安定しています。この特性は、音響測定や、長期的なアーカイブ目的での録音において、信頼性の高い基準器としての役割を果たすことを可能にします。

4.2. 欠点と残された課題

ノイズフロア: これまでの分析で繰り返し指摘してきた通り、より高い自己雑音は、微細な音源を扱うクリティカルなレコーディングにおける主要な技術的障壁です。

音響的「キャラクター」の探求: プロのオーディオの世界では、単なる技術的な正確さだけでなく、主観的な「音の良さ」が重視されます。ヴィンテージのラージダイアフラム・コンデンサーが持つ「温かみ」や「存在感」といった「キャラクター」は、その特定の周波数特性、トランスフォーマー出力がもたらす倍音、さらには微細で心地よい歪みなどが複雑に絡み合って生まれるものです。対照的に、MEMSマイクロホンは臨床的なまでの正確さとフラットな特性を追求しており、これが一部のエンジニアからは「無機質」あるいは「キャラクターに欠ける」と評価される可能性があります。これは、技術的なスペックだけでは測れない、受容における大きな主観的ハードルです。

4.3. インターフェースの課題:PDMからXLRへの架け橋

MEMS技術をスタジオに導入する上で最も現実的な障壁は、物理的および電気的なインターフェースの根本的な不一致です。

電源と信号のミスマッチ: MEMSコンポーネントは、1.8Vから3.3Vの低電圧直流電源を必要とし、低レベルのアナログ信号、あるいはPDMやI²Sといったデジタル信号を出力します。一方、スタジオ機器の世界標準は、48Vファンタム電源で駆動され、バランス伝送されたアナログ信号をXLRコネクターでやり取りするエコシステムです。

DIYのハードル: このギャップを埋めるため、電子工作に長けたユーザーは自作でプリアンプや電源回路、デジタル変換回路を設計していますが、これは一般的なオーディオエンジニアにとっては非常に高いハードルです。

変換ソリューション: 複数のMEMSマイクを扱うアレイシステムでは、PDM-to-I2S/TDM変換チップが不可欠となります。しかし、これらは最終製品の設計者が使用するコンポーネントであり、エンドユーザー向けのソリューションではありません。

市販アダプターの限界: 市販のアダプターは存在するものの、これらは48Vファンタム電源を、3.5mm端子を持つ小型エレクトレットマイクが必要とする3Vから5Vの「プラグインパワー」に変換する単純なものであり、高性能なマルチチャンネル・デジタル信号を扱うためのものではありません。

これらの点から、MEMSマイクロホンの普及を阻む最大の要因は、単一の技術的欠点ではなく、エコシステム全体のギャップにあることがわかります。コンポーネント自体は非常に高度化しているものの、それをプロの現場でシームレスに活用するための、プログレードのインターフェース、電源供給、物理的な筐体といったインフラが市場にほとんど存在しません。このため、現状では、専用製品を開発できるメーカーか、深い電子工学の知識を持つDIY愛好家にしか、その真価を引き出すことができません。市場での本格的な普及には、プロオーディオ機器に新たなインターフェース規格が普及するか、あるいはメーカーが電力供給と信号変換をすべて内蔵した、従来のマイクロホンと同じ形状・接続方法の「ターンキー」製品を開発する必要があるでしょう。

第5章 市場の現状:「スタジオクオリティ」MEMSマイクロホンの実践

MEMS技術がプロオーディオの世界でどのように実用化されているか、その具体的な状況を市場の製品から探ります。ここでは、高性能なMEMSコンポーネントを開発する主要メーカーと、それらを活用した数少ない市販レコーディング製品をケーススタディとして取り上げます。

5.1. 主要なイノベーターと高性能コンポーネント

プロオーディオ用途を見据えた高性能MEMSマイクロホン市場は、数社の半導体メーカーによって牽引されています。

Infineon Technologies: 同社のXENSIV™ブランドは、高性能MEMSマイクロホンの代名詞となっています。特に、アナログ出力で73 dBのS/N比を誇るIM73A135や、デジタル出力で69 dBのS/N比を持つIM69D130は、業界のベンチマークとなっています。これらの製品に採用されているデュアル・バックプレート技術や密閉型デュアルメンブレン(SDM)技術は、ノイズ低減と高い防塵・防水性能(IP57)を両立させるための重要なイノベーションです。

TDK InvenSense: TDKは、高い耐入力性を持つモデルと、低消費電力を特徴とするモデルの両面で市場をリードしています。T4081は130 dBSPLという高いAOPを実現し、大音量の収音に適しています。一方、SmartSound™ファミリーは、デジタルインターフェースと、音響イベントを検知してシステムを起動するAcoustic Activity Detect(AAD)のような省電力機能を統合しており、常時オンが求められるバッテリー駆動デバイスに最適化されています。

その他の主要プレイヤー: Knowles社はMEMSマイクロホン技術のパイオニアであり、長年にわたり市場を牽引してきました。また、STMicroelectronics社も、主にコンシューマーエレクトロニクス市場向けに多種多様なMEMSマイクロホンを供給しており、その技術はプロオーディオ分野にも応用可能なポテンシャルを秘めています。

5.2. ケーススタディ1:IK Multimedia ARCマイクロホン – 測定から録音へ

IK Multimedia社が開発する室内音響補正システム「ARC System」は、バージョン2.5へのアップデートに伴い、測定用マイクロホンを従来のコンデンサー型からMEMS技術を採用したものへと変更しました。

この選択は、MEMSマイクロホンの特性を的確に活かした好例です。音響測定用マイクロホンに求められる最も重要な資質は、周波数特性のフラットさ、個体差のない一貫性、そして経年変化や環境変化に対する安定性です。専門誌などのレビューでは、このMEMSマイクロホンがこれらの要件を高いレベルで満たしていることが称賛されています。

一方で、これらのレビューは、このマイクロホンを音楽録音に使用することも可能としつつも、その自己雑音の高さから、繊細な音源のクリティカルなレコーディングには最適ではないとも指摘しています。これは、第3章で分析した性能上のトレードオフ、すなわち測定ツールとしての優れた精度と、録音ツールとしてのノイズ性能の限界を、実際の製品として明確に示しています。

5.3. ケーススタディ2:Zylia ZM-1Sアンビソニック・アレイ – 未来への一瞥

ポーランドのZylia社が開発したZM-1およびZM-1Sは、プロオーディオ市場におけるMEMS技術の可能性を最も象徴する製品です。これらは、19個の高性能MEMSカプセルを球状に配置した、3次アンビソニック・マイクロホンアレイです。

この製品は、MEMS技術の核心的な利点を最大限に活用しています。19個ものカプセル間で感度と位相が極めて厳密に整合しているため、高解像度の3次元音場(空間音響)を正確に捉えることが可能になります。このような多数のカプセルを持つアレイを、整合の取れた従来のコンデンサーマイクロホンで構築しようとすれば、コストは天文学的なものになり、物理的なサイズも巨大になってしまいます。

ZM-1Sは、VR/AR向けのイマーシブ・オーディオコンテンツ制作や、360度動画の音声収録に用いられるだけでなく、音楽制作においてもユニークなワークフローを提供します。専用ソフトウェアを用いることで、録音された19チャンネルの信号から、特定の方向にある音源を分離し、個別のトラックとして書き出すことが可能です。ユーザーレビューによれば、音源分離にはある程度の「かぶり(bleed)」は残るものの、ライブ演奏を一発録りし、後から各楽器のバランスを調整するという、従来では考えられなかった革新的なレコーディング手法を実現しています。

これらのケーススタディから、MEMSマイクロホンがスタジオに浸透する際の戦略が見えてきます。それは、伝統的なラージダイアフラム・コンデンサーの市場に正面から挑むのではなく、そのユニークな強みが最大限に活かされる「サイドドア」から参入するという戦略です。音響測定(精度と安定性)や大規模アレイによるイマーシブ・オーディオ(整合性と小型化)といった、従来のマイクロホンでは対応が困難だった領域でまず確固たる地位を築き、プロオーディオコミュニティ内での技術への信頼と認知を高めています。これらのニッチな応用が、将来的なより広範な受容への足がかりとなる可能性があります。

第6章 未来への軌跡:コンピュテーショナル・オーディオとレコーディングの再定義

これまでの分析を統合し、MEMSマイクロホンの将来的な役割を展望します。その真のインパクトは、従来のレコーディング技術の枠組みを超える、新たな「コンピュテーショナル・オーディオ」の実現にあります。

6.1. 単一点収音を超えて:完全整合MEMSマイクロホンアレイの力

これまでの分析で明らかになったように、MEMSマイクロホンの真価は、多数をアレイとして使用することで解き放たれます。半導体製造技術によって保証された、ほぼ完全な感度と位相の整合性を持つ多数のマイクを配置することで、単なるマイクの集合体は、音場全体の情報を3次元的に捉える単一の、統合された「音響センサー」へと変貌します。これは、空間内の一点における音圧を記録するという従来のマイクロホンの概念を根本から覆すものです。

6.2. ビームフォーミング、音源分離、そしてイマーシブ・オーディオの民主化

この音響センサーが可能にするのが、コンピュテーショナル・オーディオ(計算音響学)です。これは、デジタル信号処理アルゴリズムを用いて、キャプチャした音響データを能動的に操作・解釈する技術群を指します。

ビームフォーミング: アレイ内の各マイクロホンからの信号に、マイクロ秒単位の精密な時間遅延をソフトウェアで適用することにより、特定の方向からの音のみを強調し、他の方向からの音を抑制することができます。これにより、物理的な構造に依存しない、ソフトウェアで指向性を自在に変更可能な「仮想マイク」が実現します。しかも、この指向性の変更は、録音後に行うことさえ可能です。

音源分離: アレイ全体で捉えた音場データ内の、各音源から各マイクへの到達時間差とレベル差をアルゴリズムが分析することで、複数の音源を計算によって分離する技術です。Zyliaシステムがその一例であり、バンドの一発録りから各楽器のパートを個別のトラックとして抽出するといった、音楽制作のワークフローを根底から変える可能性を秘めています。

イマーシブ・オーディオ: 球状アレイは、アンビソニックスと呼ばれる3次元音場の記録フォーマットをキャプチャするのに理想的です。アンビソニックスは、特定のスピーカーレイアウトに依存しないため、ステレオ、サラウンド、VR/ARヘッドホンなど、あらゆる再生環境に合わせてデコードすることができます。より高い空間解像度を得るためには、より多くのマイクロホンを必要とする「高次アンビソニックス」が不可欠であり、MEMS技術はこれを手頃な価格で実用的なものにした最初の技術です。

6.3. 最終分析:MEMSマイクロホンはメインスタジオの準備ができているか?

このレポートの目的である、MEMSマイクロホンのプロフェッショナル音楽レコーディングにおける実用性について、最終的な結論を導き出します。

直接的な代替品としての評価: 静かな音源に対する単一マイクでのクリティカルなレコーディング、すなわちボーカルやアコースティック楽器のメインマイクとしての用途において、現行の高性能MEMSマイクロホンは、トップクラスのラージダイアフラム・コンデンサーマイクロホンの代替品にはまだなっていません。等価入力雑音(EIN)における性能差が、その主な理由です。

新たなパラダイムとしての評価: 一方で、手頃な価格で高チャンネル数のマイクロホンアレイを構築するという、新たなレコーディングパラダイムを切り拓く技術としては、MEMSマイクロホンは完全に準備が整っており、実質的に唯一の実行可能な技術です。この文脈において、MEMSは単に「スタジオの準備ができている」だけでなく、スタジオレコーディングが何を意味しうるのかを積極的に再定義しています。その役割は、孤立したトラックの集合体を作ることから、完全な音響環境をキャプチャし、後から自由に操作することへと移行しつつあります。

将来の展望: プロフェッショナルレコーディングの未来は、おそらくハイブリッドなアプローチへと向かうでしょう。リードボーカルには、その音響的キャラクターと低ノイズ性能からクラシックなラージダイアフラム・コンデンサーが選ばれ、同時に、部屋全体をキャプチャするためにMEMSアレイが設置されます。これにより、エンジニアはミキシングの段階で、各楽器のバランスを調整するだけでなく、ルームマイクの「仮想的な位置」や指向性を変更し、空間の響きそのものを創造的にコントロールすることが可能になります。シリコン・ダイアフラムは、既存のパレットを塗り替えるのではなく、そこに全く新しい色を加える存在なのです。

コメント