虫は小さな「ヴィルトゥオーゾ」:自然に学ぶ音楽演奏論。驚異的な音響投射能力と音楽演奏への示唆

- STUDIO 407 酒井崇裕

- 2025年7月21日

- 読了時間: 43分

はじめに:自然に学ぶ音楽演奏論

夏の夜、草むらから響き渡る虫の鳴き声は、私たちの音風景に欠かせない要素です。コオロギの澄んだ音色、セミの力強い合唱。これらの音は、その発生源である虫の体が極めて小さいにもかかわらず、驚くほど遠くまで届き、周囲の雑音の中から明瞭に聴き取ることができます。この現象は、一見すると物理的なパラドックスのように思えます。あんな小さなエネルギー源から、なぜこれほど強力で遠くまで通る音が生み出されるのでしょうか。この問いは、単なる生物学的な好奇心を超え、数百万年の進化によって磨き上げられた、最適化された音響工学の極致を解き明かす鍵を握っています。

これらの自然界の原理が、人間の最も洗練された音響表現活動である音楽演奏において、いかにして応用可能な知識となり得るかを詳細に考察します。いわば自然に学ぶ音楽演奏論という試みです。

虫を、その進化の過程で音響効率を極めた比類なき「ヴィルトゥオーゾ(名演奏家)」と見立て、その演奏技術から得られる知見を、声楽家や器楽奏者が自らの技術を磨き、表現力を高めるための新たなフレームワークとして提示します。

まず第一部では、虫の鳴き声が持つ驚異的な音響特性を物理的に分析します。その旅は、筋肉の収縮という微小なエネルギー源から始まり、それがどのようにして効率的な音響エネルギーに変換されるのかという生体力学的な発音メカニズムの探求へと続きます。さらに、小さな体という物理的制約を克服するための音響インピーダンス整合や、音波が伝播する環境との巧みな相互作用、そして最終的に聴き手の聴覚・知覚システムをいかに「ハック」しているかという心理音響学的な戦略までを網羅的に検証します。

続く第二部では、共鳴の最適化、プロジェクション(音の遠達性)の向上、身体の効率的な使い方(ソマティクス)、そして聴衆の脳の注意を引きつけ、導くための聴覚神経科学的アプローチに至るまで、虫の鳴き声に秘められた普遍的な原理を、音楽家のための実践的な知識へと昇華させることを試みます。

本報告書を通じて、読者の皆様は虫の鳴き声という身近な自然現象の背後にある、深く精緻な物理法則と、それが芸術的実践にもたらす豊かな洞察を発見するでしょう。それは、自然界の最も小さな演奏家が、私たちに教えてくれる音響効率のマスタークラスなのです。

第一部:昆虫世界の音響的驚異:物理学的分析

第1章:歌のエンジン:生体力学的な発音メカニズム

昆虫の鳴き声という音響現象の根源を理解するためには、まずそのエネルギーがどこから生まれ、どのようにして音波へと変換されるのかという、生体力学的なプロセスを解明する必要があります。このプロセスは、単なる「音を出す」という行為ではなく、代謝エネルギーを音響エネルギーへと効率的に変換するための、高度に洗練された一連の物理的変換機構です。

1.1. 変換の物理学:筋肉から振動へ

あらゆる動物の発音は、筋肉の収縮という生物学的な力から始まります。昆虫においても例外ではなく、筋肉が供給する力が音響システムの原動力となります。しかし、ここには根本的な物理的課題が存在します。筋肉は、比較的小さな面積に対して高い圧力を発生させる能力を持ちますが、空気中に音波を効率的に放射するためには、大きな面積に対して低い圧力をかける必要があります。この「高圧・小面積」の筋力から「低圧・大面積」の音響放射への変換こそが、発音メカニズムにおける最初の、そして最も重要な※インピーダンス整合のステップです。

この課題を解決するため、昆虫はしばしば「周波数逓倍(ていばい)」と呼ばれる驚くべきメカニズムを進化させてきました。これは、音の周波数が、それを駆動する筋肉の収縮周波数よりもはるかに高くなる現象です。例えば、セミの発音器官である鼓膜は、一度の筋収縮によって、複数の「リブ(肋骨状の構造)」が連続的に座屈(バックリング)することで、一連の高周波クリック音を発生させます。これにより、比較的遅い筋収縮の繰り返しから、はるかに高い周波数の鳴き声が生成されます。この周波数逓倍は、水分の多い筋肉と、音を発生させる固い構造との間のインピーダンスを整合させるための巧妙な仕組みと見なすことができます。この基本原理、すなわちエネルギー源から振動への効率的な変換が、昆虫の力強い歌声の第一歩を形成しています。

※物体にはそれぞれ固有の音響インピーダンスがあります。音響インピーダンスとは、音の伝搬のしやすさを数値で表したものです。媒質の密度×媒質中の音速、の式で求めることができます。

1.2. メカニズム1:直翅目(コオロギ、キリギリス)における摩擦発音

直翅目の昆虫、特にコオロギやキリギリスの仲間は、「摩擦発音(stridulation)」として知られるメカニズムを用いて鳴き声を生成します。これは、一方の翅にある「やすり器」と呼ばれる微細な歯が並んだ部分を、もう一方の翅にある「摩擦片」で擦り合わせることによって行われます。

しかし、この音は単なる摩擦音ではありません。この初期振動は、翅そのもの、特に「ハープ」や「ミラー」と呼ばれる特殊化した領域によって濾過(フィルタリング)され、増幅されます。これらの領域は共振板として機能し、特定の周波数の音を選択的に強調することで、多くのコオロギの歌に特徴的な、純音に近い楽音的な音色を生み出します。このプロセスは、音源(やすりと摩擦片)からフィルター兼共振器(翅の特定領域)へという、音響楽器の基本設計思想と完全に一致します。

さらに驚くべきは、そのエンジニアリングの精密さです。研究によれば、フタホシコオロギの呼び鳴きの周波数は、個体の体重や翅のミラー部・ハープ部のサイズが異なっていても、常に約5.8 kHzという極めて安定した値に保たれることが示されています。通常、膜状構造の固有振動数はサイズが大きくなるほど低くなるため、この一貫性は、翅の張力を能動的に調節するなど、サイズ以外の要因によって最終的な音の高さが厳密に制御されていることを示唆しています。この正確なピッチは、メスが同種のオスを認識し、その位置を特定するために極めて重要であり、進化の過程で高度に最適化された結果なのです。

1.3. メカニズム2:半翅目(セミ)における鼓膜発音

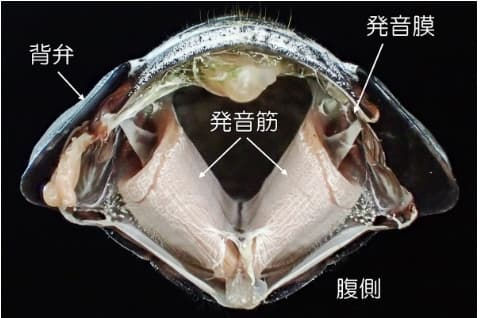

一方、セミに代表される半翅目の昆虫は、「鼓膜発音(tymbalation)」という全く異なる、しかし同様に洗練されたメカニズムを用います。セミの腹部には「発音筋」と呼ばれる強力な筋肉に接続された「鼓膜」というキチン質の複雑な膜状器官が存在します。

発音筋が収縮すると、この鼓膜が内側に引き込まれ、その表面にある複数の「リブ」が次々と座屈します。この座屈現象が「パチッ」という明瞭なクリック音を発生させ、1秒間に数百回から数千回という高速な筋収縮の繰り返しによって、これらのクリック音が連続的な「ジーッ」という鳴き声の波形を形成します。

この鼓膜の材質自体も、音響工学的に極めて重要です。鼓膜は均一な物質ではなく、硬い「キチン質」と、ゴムのように弾性に富むタンパク質「レジリン」の複合材料でできています。この複合構造は、動的な負荷のもとで機械的エネルギーを効率的に蓄積・放出し、高周波振動を可能にすると同時に、材料の疲労や損傷を防ぐ役割を果たしています。この粘弾性特性は温度に依存し、セミが鳴く際に体温が上昇するという観察結果とも関連している可能性があります。

そして、この鼓膜で生成された音は、それで終わりではありません。セミの腹部の大部分は空洞になっており、この空間が共鳴室として機能します。鼓膜で発生した音波は、この腹腔内で共鳴・増幅され、体外に放射される際にはるかに大きな音量となります。これは、昆虫が体内に強力な共振器を組み込んだ顕著な例です。

これらの発音メカニズムを比較すると、昆虫の鳴き声が決して単純な騒音ではなく、統合された多段階の音響システムによって生み出されていることが明らかになります。それは、一次的な励振源(筋肉)、周波数を決定し形成するフィルター(摩擦発音や鼓膜の座屈メカニズム)、そして音を増幅する共振器(翅の膜や腹腔)という、普遍的な設計パターンを示しています。この「音源→フィルター→共振器」というモデルは、人間の声(声帯→声道)からヴァイオリン(弦→胴体)に至るまで、あらゆる音響楽器の基本原理と共通しています。昆虫の歌の純粋さや種特異性は、この高度に調整されたシステムの直接的な産物なのです。

この事実は、音楽家にとって「音質」というものが神秘的な概念ではなく、自身の「音源」(呼吸、弓のストローク、ピッキング)、「フィルター」(アンブシュア、声道の形状、指の圧力)、そして「共振器」(楽器の胴体、演奏空間)の相互作用を理解し、制御することによって達成される物理的な結果であることを示唆しています。この連鎖の各段階を意識的にマスターすることこそが、自らの音を極める道なのです。

第2章:サイズの不利を克服する:音響効率の科学

昆虫がその小さな体から強力な音を放射するためには、生体力学的な発音メカニズムの巧妙さだけでは不十分です。生成された振動エネルギーを、いかにして損失なく周囲の空気へと伝達するか、という音響放射効率の問題を解決しなければなりません。ここには、物理学の根本的な課題が存在します。

2.1. 根本的な挑戦:音響インピーダンスの不整合

音響学において、「インピーダンス」とは音の流れに対する抵抗を意味します。昆虫の発音において最も根本的な課題は、音を放射する部分(例えばコオロギの翅)と、音を伝える媒質である空気との間の、著しい音響インピーダンスの不整合です。昆虫の体組織は比較的高密度で固いですが、空気は低密度で希薄です。この大きなインピーダンスの差により、特別な仕組みがなければ、振動エネルギーの大部分は空気中に放射されずに昆虫の体内に反射してしまい、音として伝わるエネルギーはごくわずかになってしまいます。

この問題を解決する鍵の一つが、音の波長です。音響放射の効率は、放射体のサイズが放射する音の波長に比べて小さすぎない場合に高まります。昆虫は体が小さいため、効率的な放射を実現するためには、必然的に波長の短い音、すなわち高周波の音を生成する方向へと進化の圧力がかかりました。これは、昆虫の音響戦略全体を方向づける、中心的な物理的制約です。

2.2. 双極子音源のジレンマ:音響的ショートサーキット

インピーダンスの問題に加えて、もう一つの深刻な課題が「音響的ショートサーキット」です。コオロギの振動する翅のような多くの昆虫の音源は、物理学的に「双極子(ダイポール)音源」として振る舞います。翅が前方に動くと、その前面には高圧の領域が、後面には低圧の領域が形成されます。この二つの圧力波は互いに逆位相(一方が山の時、もう一方が谷)です。そして、翅の縁で、この高圧波と低圧波が出会うと、互いに打ち消し合ってしまいます。これが音響的ショートサーキットであり、特に音源のサイズに比べて波長が長い低周波の音において、放射効率を劇的に低下させる原因となります。

この問題を克服するための最も効果的な解決策は、「バッフル」、すなわち前面波と後面波の干渉を防ぐ物理的な障壁を作ることです。驚くべきことに、一部のキリギリス(ツリークリケット)は、葉の真ん中に穴を開け、そこから鳴くという行動をとります。これは、葉を音響的なバッフルとして利用する、動物界における音響目的の道具使用の顕著な例です。このバッフルによって音響的ショートサーキットが抑制され、音圧レベルが最大で10デシベルも増加する(これは音圧の3倍、知覚される音量としては約2倍に相当します)ことが示されています。

2.3. 自然界のスピーカー:野生の共振器とバッフル

道具を作らない昆虫でさえ、周囲の環境を巧みに利用して音響効率を高めています。

地面というバッフル:地面で鳴くコオロギは、事実上、地面を無限に広がるバッフルとして利用しています。これにより、ショートサーキットが防がれるだけでなく、音が放射される空間が全球から半球へと半減し、さらに地面からの反射波との建設的な干渉によって音響エネルギーが回収されるため、放射効率が著しく向上します。この戦略は、地上で音響コミュニケーションを行うすべての動物が利用可能な、普遍的なものです。

巣穴という共振器:ケラ(モグラコオロギ)は、この原理をさらに一歩進めます。彼らは、特定のホーン(角)状の形状を持つ巣穴を掘ります。この巣穴は、彼らの鳴き声の周波数に同調した共振空洞として機能し、巣穴全体が非常に効率的なラウドスピーカーへと変貌します。

身体という共振器(再訪):セミの腹腔や、ヴァイオリンのf字孔は、「ヘルムホルツ共振器」として機能します。これは、特定の体積の空気(「ばね」として機能)と、開口部にある空気塊(「質量」として機能)が特定の共振周波数で振動し、その周波数の音を効率的に増幅する原理です。ヴァイオリンのf字孔が、歴史的に単純な円形から現在のf字形へと進化した過程は、与えられた開口面積で放射パワーを最大化しようとする方向性を示しており、これは昆虫が受けた進化圧と明確なパラレルを描いています。

2.4. コヒーレンスと波面の秩序:位相の揃った音波の生成

音響効率を最大化するためのもう一つの、より根源的な物理的要件は「コヒーレンス」です。コヒーレンスとは、波の位相が時間的・空間的にどれだけ揃っているかを示す尺度です。二つの波がコヒーレントである場合、それらは一定の位相関係を保ち、重ね合わさった際に強め合ったり(建設的干渉)、弱め合ったり(破壊的干渉)する予測可能な干渉パターンを生み出します。昆虫の鳴き声が強力である理由の一つは、その音源が非常にコヒーレントな波、すなわち位相の揃った「波面」を生成する能力にあります。

コオロギの摩擦発音は、この原理の優れた実例です。やすりが摩擦片の歯を一つ越えるたびに、一つの制御された音波パルスが生成されます。このプロセスがリズミカルに繰り返されることで、一連のコヒーレントなパルス列が生まれます。さらに重要なのは、コオロギの両翅が音響的に「位相同期」して振動することです。もし両翅がバラバラの位相で振動すれば、一方の翅から出た高圧波がもう一方の翅から出た低圧波と打ち消し合い、前述の音響的ショートサーキットと同様の破壊的干渉が起きてしまいます。しかし、コオロギの翅は、機械的な結合と共振によって、両方が同相で振動するように巧妙に設計されています。これにより、両翅から放射される波面は揃い、互いに強め合うことで、放射される音響パワーを最大化しているのです。

この「コヒーレントな励起」の維持は、音の純度を保つためにも不可欠です。もし音源の振動が不規則(インコヒーレント)であれば、エネルギーは広範な周波数帯域に分散してしまい、特定の周波数にチューニングされた共振器を効率的に励起することはできません。昆虫は、制御されたコヒーレントな振動を生成し、それを共振器で増幅するという一貫した戦略によって、エネルギーの浪費を最小限に抑えているのです。

これらの事例から浮かび上がるのは、昆虫が単に「音を立てている」のではなく、音響物理学の法則を積極的に操作して、効率的な放射体へと自らを変貌させているという事実です。彼らは、高周波数の選択や内部共振器といった生得的な設計と、道具の使用や環境の利用といった後天的な行動を組み合わせることで、インピーダンスの不整合や音響的ショートサーキットという普遍的な課題を解決しているのです。

この事実は、音楽家における「プロジェクション(音の遠達性)」という概念が、単に「より大きな音で」演奏することではないことを示唆しています。それは、より「効率的に」演奏することです。これは、自身の音響的な非効率性の源を理解し、それを最小限に抑えることを意味します。息漏れの多い声楽家はエネルギーを浪費しています。楽器の胴体の振動を妨げるような姿勢で演奏するヴァイオリニストは、共鳴を殺しています。ステージの音響特性を無視する演奏家は、無料で使える強力な増幅器(地面効果)を放棄しています。昆虫からの教訓は、音響的な無駄の源を特定し、排除することの重要性です。

第3章:音波の旅路:伝播と環境要因

昆虫が生成し、効率的に放射した音波は、聴き手に届くまでの旅路において、大気という媒質そのものから大きな影響を受けます。鳴き声の有効性は、昆虫自身の能力だけでなく、音波が伝播する物理環境との動的な相互作用によって決定されます。特に、多くの昆虫が活動する夜間の環境は、音の伝播にとって特異な性質を持っています。

3.1. 媒質としての大気:周波数依存性の減衰

音波が空気中を伝わる際、空気の粘性などによってそのエネルギーは徐々に吸収され、熱に変換されます。この「空気吸収」による減衰は、すべての周波数で一様ではありません。物理的な法則として、高周波の音ほど、低周波の音に比べてはるかに速く減衰します。これは一見するとパラドックスです。昆虫は放射効率を高めるために高周波の音を利用しますが、その高周波音は本質的に遠くまで届きにくいという性質を持っているからです。この矛盾を、昆虫はどのように解決しているのでしょうか。

3.2. 夜間のメガホン:気温の逆転層

その答えの鍵を握るのが、音の「屈折」という現象です。音の伝わる速さ(音速)は、空気の温度に依存します。音速は絶対温度の平方根に比例するため、暖かい空気中では速く、冷たい空気中では遅く伝わります。音波が温度の異なる空気の層を通過するとき、音速の違いによってその進行方向が曲げられます。これが音の屈折です。

この現象は、昼と夜とで劇的に異なる効果をもたらします。

日中、太陽光によって地面が暖められるため、地表付近の気温は高く、上空に行くほど低くなります。この条件下で地表から発せられた音は、上空の冷たい空気(音速が遅い)の方へと屈折し、空へと逃げていってしまいます。

一方、晴れた穏やかな夜には、「放射冷却」によって地表の熱が宇宙空間に放出され、地面が急速に冷えます。その結果、地表付近に冷たい空気の層が形成され、その上には比較的暖かい空気の層が乗る「気温の逆転層」が生まれます。この逆転層こそが、自然界のメガホンとして機能します。地表の冷たい層から発せられた音は、上空の暖かい空気層(音速が速い)に達すると、下向きに屈折して地表へと押し戻されます。この屈折が繰り返されることで、音波は逆転層と地表の間に閉じ込められ、まるで音の導波管(ウェーブガイド)のように振る舞います。これにより、音のエネルギーは上空に拡散することなく、地表に沿って驚くほど遠くまで、減衰を抑えられたまま伝播することが可能になります。

この「異常伝搬」と呼ばれる現象こそが、遠くの踏切の音や話し声が夜間に明瞭に聞こえる理由です。多くの昆虫が夜行性または薄明薄暮性であるのは、捕食者を避けるためだけでなく、この自然の音響増幅システムを最大限に活用するためでもあります。彼らの鳴く時間帯は、高周波音の減衰という物理的な不利を補って余りある、環境的な利点を享受するために、完璧に調整されているのです。

3.3. 地面効果:反射と表面材質

音の伝播は、地面そのものの性質にも大きく左右されます。「地面効果」は、直接音と地面からの反射音との相互作用を指します。前述の通り、地面はバッフルとして機能するだけでなく、反射面としても重要です。地面からの反射波が直接波と建設的に干渉する場合、音の振幅は増強されます。

しかし、その効果は地面の材質に大きく依存します。固く、音を反射しやすいアスファルトや岩盤のような表面は、強力でコヒーレントな(位相の揃った)反射を生み出します。一方で、草地、土、落ち葉の積もった林床のような柔らかく多孔質な表面は、音、特に高周波成分を吸収してしまいます。アスファルトの上を歩く音と、芝生の上を歩く音の明瞭さの違いを思い浮かべれば、この効果は直感的に理解できるでしょう。したがって、昆虫が鳴く場所の選択は、その鳴き声が届く範囲を決定する上で極めて重要な戦略的要素となります。

これらの分析から、昆虫の鳴き声の有効性が、昆虫自身の特性のみならず、信号と物理環境との間の動的な相互作用の産物であることが明らかになります。彼らは、しばしば一時的にしか存在しない特異な物理条件を巧みに利用する、「サイトスペシフィック・パフォーマンス(場所の特性を活かした演奏)」の名手なのです。この事実は、音楽家にとっても示唆に富みます。音楽家の演奏もまた、演奏家と楽器だけで完結するものではなく、「演奏家-楽器-会場」という一つのシステムとして捉えるべきです。例えば、屋外での演奏会(特に日本の「薪能」のように夜間に行われるもの)は、屋内ホールとは全く異なる音響特性を持ちます。暑い日中の野外コンサートよりも、涼しい夕暮れの演奏の方が音が遠くまで届きやすいのは、気温逆転層の効果によるものである可能性が高いです。石壁に囲まれた路地で演奏する大道芸人は、ケラの巣穴のように、反射とチャネル効果を無意識のうちに利用しています。音楽家の思考を、単なる「演奏」から「音響戦略」へと引き上げること、それこそが昆虫から学ぶべき重要な教訓です。

第4章:聴き手の役割:心理音響学と知覚的卓越性

音響コミュニケーションの連鎖は、音の生成、放射、伝播を経て、最終的に聴き手の耳に届き、脳で処理されることで完結します。昆虫の鳴き声がなぜあれほど「よく通る」のかを完全に理解するためには、音波そのものの物理的特性だけでなく、それが私たち人間の聴覚システムによってどのように知覚されるか、という心理音響学的な側面を考慮しなければなりません。

4.1. 人間の聴覚システム:非線形なセンサー

人間の耳は、周波数に対してフラットな感度を持つマイクロフォンのようには機能しません。私たちの聴覚感度は、音の周波数によって劇的に変化します。この特性をグラフ化したものが「等ラウドネス曲線」です。この曲線が示す重要な事実は、例えば100 Hzの低い音と、3,000-4,000 Hzの中高域の音を「同じ大きさ」として知覚するためには、物理的な音圧レベル(デシベル値)は、低い音の方がはるかに高くなければならないということです。

この曲線はまた、私たちの耳が最も敏感に音を捉える「ピーク感度領域」の存在を明らかにしています。この領域は、おおよそ2,000 Hzから5,000 Hz (2-5 kHz) の範囲に位置します。この周波数帯がなぜ重要かというと、そこには人間の会話における子音の明瞭度を決定づける重要な情報が含まれているからです。さらに、赤ちゃんの泣き声や火災報知器の警告音など、私たちの注意を即座に喚起する必要のある、生存に関わる音もこの周波数帯に集中しています。私たちの聴覚は、進化の過程で、この特定の周波数帯の音を優先的に処理するように調整されてきたのです。

4.2. スイートスポットを突く:昆虫の周波数と人間の知覚

ここで驚くべき事実が明らかになります。私たちが日常的に耳にする多くの昆虫の鳴き声の主周波数は、この人間の聴覚のピーク感度領域に完璧に合致しているのです。例えば、アブラゼミやミンミンゼミ、コオロギ、スズムシといった昆虫の鳴き声の主要な周波数成分は、4 KHzから6 KHzの範囲に集中しています。

この周波数の一致がもたらす結果は絶大です。彼らの鳴き声は、私たちの聴覚システムの「スイートスポット」を突いているため、物理的なエネルギーが比較的小さくても、知覚的には「大きく」「明瞭に」聞こえます。等ラウドネス曲線によれば、40デシベルの音圧レベルを持つ4 KHzの音は、60デシベル以上の音圧を持つ100 Hzの音とほぼ同じラウドネス(音量感)で知覚されます。昆虫は、いわば私たちの聴覚システムが最も効率的に反応する信号を送り込むことで、知覚的なレベルでコミュニケーションを「ハック」しているのです。これこそが、彼らの鳴き声が周囲の様々な背景雑音を突き抜けて、私たちの意識に強く訴えかけてくる物理的・生理学的な理由です。

4.3. 進化的文脈:コミュニケーション、定位、そして捕食

もちろん、昆虫の鳴き声の周波数は、人間の聴覚のためだけに選択されたわけではありません。その音響信号は、厳しい進化の淘汰圧の中で、複数の要求を満たすように微調整されてきました。

第一に、その信号は種特異的なコミュニケーション手段でなければなりません。主な目的は、メスを惹きつけるための長距離の呼びかけや、ライバルのオスを威嚇するための縄張り主張です。そのためには、信号が遠くまで届き、かつ同種の仲間によって正確に定位(方向特定)される必要があります。昆虫自身も、この要求に応えるために高度な聴覚を発達させてきました。例えばコオロギは、鼓膜の両面(外側と、気管を通じて繋がった内側)に到達する音の圧力差を利用する「圧力差型聴覚器」を持ち、これにより体のサイズからは考えられないほどの「超鋭敏な」方向定位能力を実現しています。

第二に、周波数の選択は、捕食者との「進化的軍拡競争」にも影響されます。夜行性の昆虫にとって最大の捕食者の一つは、超音波による反響定位(エコーロケーション)を駆使するコウモリです。コウモリは獲物の出す音を盗聴することもできるため、一部のキリギリスは、コウモリの聴覚範囲を避けるように、150 kHzにも達する極端な超音波で鳴くように進化した例もあります。このように、昆虫の音響信号は、伝達効率、配偶者への魅力、そして生存確率という、しばしば相反する要求の間で最適化された、絶妙な妥協の産物なのです。

結論として、昆虫の鳴き声の「有効性」は、効率的な生成、効率的な放射と伝播、そして目標とする聴き手による効率的な「知覚」という三位一体の方程式によって成り立っています。昆虫の戦略が成功しているのは、これら三つの要素すべてを最適化しているからに他なりません。特に高周波信号の選択は、小さな音源のインピーダンス整合の問題(物理学)を解決すると同時に、聴き手の感度のピークを狙う(心理音響学)という、二つの課題を同時に解決する一石二鳥の名案なのです。

この事実は、音楽家にとっても重要な示唆を与えます。「ミックスの中で抜けてくる音」とは、単に音量が大きいということではありません。それは、音色、すなわち周波数成分の問題です。声楽家が駆使する「シンガーズ・フォルマント」(約3 kHz)は、オーケストラの音響の中で比較的エネルギーの弱い周波数帯域に、自らの声のエネルギーを集中させることで、過剰な努力なしに聴衆に声を届けるための古典的なテクニックです。エレクトリック・ギタリストがワウペダルを踏み込むのは、フィルターを掃引して、聴衆の知覚に最も突き刺さる周波数帯を探す行為に他なりません。昆虫が私たちに教えるのは、焦点の定まらない広帯域のエネルギーを爆発させるよりも、的確に配置された、焦点の合った周波数の方がはるかに強力である、という真理です。

特徴 | 直翅目(例:コオロギ) | 半翅目(例:セミ) |

主要メカニズム | 摩擦発音 | 鼓膜発音 |

主要な解剖学的部位 | やすり器、摩擦片、翅(ハープ、ミラー) | 発音筋、鼓膜(リブ)、腹腔 |

エネルギー変換 | 摩擦によるスティック・スリップ振動 | 鼓膜リブの機械的座屈(バックリング) |

主要な共振器 | 共振膜としての翅 | ヘルムホルツ共振器としての腹腔 |

効率化戦略 | バッフル効果(葉、地面)による音響的ショートサーキットの抑制 | 内部共振器による音響インピーダンス整合と増幅 |

代表的な周波数 | 4,000 - 6,000 Hz | 4,000 - 6,000 Hz |

第二部:音響システムとしての音楽家:自然界の原理の応用

第一部では、昆虫がその小さな体から驚異的な音響パワーを生み出す物理的・生物学的原理を解き明かしました。それは、効率的なエネルギー変換、インピーダンス整合、環境の利用、そして聴き手の知覚のハッキングという、洗練された戦略の集合体でした。第二部では、これらの自然界の原理を人間界の最も高度な音響活動、すなわち音楽演奏へと橋渡しします。音楽家を、自らの身体、楽器、そして環境からなる一つの統合された「音響システム」として捉え直し、昆虫という名演奏家から得られる知見を、自らの芸術性を高めるための実践的なツールとしていかに応用できるかを検証していきます。

第5章:身体という楽器:共鳴、フォルマント、そして音色の焦点

音響の世界における最も普遍的な原理の一つが「共鳴」です。共鳴とは、あるシステムがその固有振動数(共振周波数)と一致する外部からの振動を受けたときに、その振幅を著しく増大させる現象です。昆虫が腹腔や翅の膜を共振器として利用するのと全く同じように、音楽家もまた、自らの身体や楽器を共振器として巧みに操ることで、豊かで力強い音を生み出します。

5.1. 普遍的な共鳴の原理:昆虫から楽器へ

昆虫の腹腔や翅の膜が特定の周波数の音を増幅するのと同様に、ヴァイオリンやギターの胴体、フルートの管体、そして人間の声道もすべて、特定の周波数で振動を増幅する共振器です。豊かな音色とは、音源(弦、リード、声帯など)で発生した初期振動が、この共振器の共振周波数を効果的に励起し、エネルギーが効率的に増幅・放射された結果なのです。この「音源→フィルター→共振器」というモデルは、昆虫から音楽家まで、すべての音響生成者に共通する基本構造です。

5.2. 声楽家の共振器:声道(Vocal Tract)のマスター

人間の声は、音源である声帯の振動が、フィルターである声道(咽頭、口腔、鼻腔からなる管)を通過する過程で形成されます。この声道の形状が、共鳴のピーク、すなわち「フォルマント」を決定します。私たちが「あ」「い」「う」「え」「お」といった異なる母音を発音できるのは、舌や唇、顎の位置を変化させることで声道の形状を変え、それによってフォルマント周波数を変化させているからです。

特に、高度に訓練されたクラシックの声楽家は、声道の形状を巧みに調整することで、2.5K Hzから3.5K Hzの範囲に強力なフォルマントのクラスター(塊)を形成します。これは「シンガーズ・フォルマント(歌手のフォルマント)」として知られ、人間の聴覚が最も敏感な領域、かつオーケストラの楽器群の音響エネルギーが比較的弱い帯域に、声のエネルギーを集中させる効果を持ちます。これにより、歌手は過大な力を使うことなく、大編成のオーケストラを突き抜けて聴衆に声を届けることが可能になります。これはまさに、昆虫が人間の聴覚のスイートスポットを狙うのと同じ、心理音響学的なハッキング戦略です。

この共鳴を達成する鍵は、「力む」ことではなく、共鳴腔となる空間を確保し、そこに音を「満たす」ことです。声楽の指導で用いられる「鼻腔に響かせる」「マスクに当てる」といった感覚的な指示は、この効率的なフォルマントを生み出すための物理的な声道形状を、学習者が見つけ出すための比喩的な手引きなのです。

5.3. 器楽奏者の共振器:楽器の胴体

器楽奏者にとっての主要な共振器は、楽器そのものです。

ヴァイオリンとヘルムホルツ共鳴:ヴァイオリンの胴体と、その表面に開けられたf字孔は、一つの結合した音響システムを形成します。特に、胴体内部の空気は「※ヘルムホルツ共振器」として機能し、楽器本体の振動だけでは効率的に放射できない低周波域の音を増幅する上で決定的な役割を果たします。f字孔の形状が歴史を通じて進化してきた過程は、この低周波域の放射パワーを最大化しようとする、音響工学的な最適化の歴史そのものです。

※ヘルムホルツ共鳴器は、開口部を持った容器の内部にある空気がばねとしての役割を果たし、共鳴(共振)することで音を発生する

「呼吸」モードと胴体の共鳴:楽器の木材自体もまた、より高い周波数で共振する独自のモード(「ブリージング・モード」などと呼ばれます)を持っています。優れた楽器とは、これらの空気共振と胴体共振がうまく調整され、楽器の全音域にわたって均一で力強いレスポンスを生み出すものです。

音楽家の役割:演奏家と楽器との物理的な相互作用は、これらの共鳴を増強することも、減衰させることもできます。楽器を締め付けるような硬い持ち方、胴体の振動を妨げるような姿勢、不適切な弓のテクニックなどはすべて、楽器が自由に「歌う」のを妨げます。演奏家の目標は、楽器がその潜在的な共鳴能力を最大限に発揮できるように、それを解放することです。

5.4. ピアニストの共振器:楽器全体との対話と「タッチ」の科学

ピアニストにとっての楽器は、鍵盤とハンマー機構だけではありません。弦、ブリッジ、そして巨大な響板、さらには重厚な鉄骨フレームと木製のケース全体が、一つの巨大で複雑な共振システムを構成しています。このシステムの心臓部が響板であり、その設計思想はピアノの音色を決定づけます。例えば、ある有名なピアノメーカーが特許を取得した響板は、中央部が最も厚く、縁に向かって徐々に薄くなるよう設計されています。この構造により、響板はより少ないエネルギーで効率的に振動し、豊かな音色と長いサステインを生み出すことができます。同様に、イタリアのある高級ピアノメーカーは、創業時から音響物理学者や木材技術者と協力し、響板に使用する木材の科学的な選定と、独自の音響研究施設でのテストを徹底することで、その独特な音色を追求しています。

ピアニストがこの巨大な共振器と対話する主要なインターフェースが「タッチ」です。長年、物理学者は「ピアニストがコントロールできるのはハンマーが弦を打つ最終速度のみであり、音色は音量に付随する」と主張してきました。しかし、多くのピアニストや音楽家は、同じ音量でもタッチの質によって音色が変わることを経験的に知っています。近年の音響研究は、このピアニストの直感を裏付け始めています。音色に影響を与える可能性のある要因として、ハンマーが弦を打つ直前に発生する指と鍵盤の接触音(アタックノイズ)や、鍵盤が底に当たる音(ボトムノイズ)が挙げられます。特に「叩く」ようなタッチでは、明瞭なアタックノイズが発生し、これが音の立ち上がりの印象を変えることが示唆されています。さらに、ハンマー自体の微細な振動や、鍵盤を押す加速度のプロファイルが、ハンマーと弦の相互作用に微妙な影響を与え、結果として音のスペクトル構造を変える可能性も探求されています。

これらの知見は、ピアニストが単に鍵盤を「押す」行為者ではなく、楽器全体の共鳴特性を深く理解し、それを引き出すために多様な身体の使い方(タッチ)を駆使する、洗練された音響システムのオペレーターであることを示しています。

第6章:プロジェクションの技法:効率、指向性、そして環境との相互作用

「プロジェクション」、すなわち音を遠くまで届かせる能力は、単に大きな音を出すことではありません。それは、生成された音響エネルギーを、いかに無駄なく、効果的に聴衆へと届けるかという、効率と戦略の技術です。昆虫が環境を味方につけて自らの声を増幅させるように、音楽家もまた、自らの身体、楽器、そして演奏空間を戦略的に利用することで、プロジェクションを劇的に向上させることができます。

6.1. 音楽家のバッフル:姿勢、配置、そして地面効果

コオロギが葉や地面をバッフルとして利用し、音響的ショートサーキットを防ぐ原理は、音楽家にも直接応用できます。

身体と楽器によるバッフル効果:チェロ奏者の身体は、楽器の後ろに位置することで自然なバッフルとして機能し、前方への音の放射を助けます。声楽家の胴体もまた、音が反射する面を提供し、プロジェクションに寄与します。ピアニストの場合、ピアノ本体の巨大なケースそのものと大屋根が強力なバッフルとして機能し、響板からの音を客席方向へと効率的に放射します。

地面効果の活用:昆虫が地面を利用して放射効率を高めるように、音楽家もステージの床を音響的なツールとして活用できます。硬く反射性の高いステージの床は、チェロやコントラバス、ピアノといった床と音響的に結合する楽器の音量を増強します。日本の能舞台の床下に、足拍子の音を増幅するための大きな甕(かめ)が埋められているのは、この地面効果を建築的に応用した、意図的かつ洗練された音響設計の顕著な例です。熟練した演奏家は、単にステージの上に立っているのではなく、床と対話し、床を「演奏」しているのです。

6.2. 音の焦点を合わせる:指向性と聴衆

音は、すべての方向に均一に放射されるわけではありません。楽器や人間の声は、それぞれ特有の指向性を持っています。一般的に、高周波の音は低周波の音よりも指向性が鋭いです。トランペットの音はベルの正面に強く放射される一方、ヴァイオリンの放射パターンはより複雑です。

この知識は、演奏家にとって戦略的な武器となります。金管楽器奏者は、ベルの向きを意識的にコントロールします。声楽家は、頭や身体の微妙な向きを変えることで、音の焦点を聴衆の特定のエリアに向けることができます。ピアニストにとって、グランドピアノの大屋根の開け方は、音響的な指向性をコントロールするための最も重要な手段です。大屋根を全開にすれば、響板からの直接音と大屋根からの反射音が客席に向かって最大限に放射され、最も輝かしくパワフルな音が得られます。一方、大屋根を半開にしたり閉じたりすることで、高周波成分が和らげられ、より柔らかく親密な音色を作り出すことができます。これは、室内楽や歌曲の伴奏など、他の楽器とのバランスを取る上で極めて重要な戦略的選択となります。

6.3. 部屋を演奏する:最終共振器としての会場

演奏家にとって、その「楽器」は楽器本体で終わるわけではありません。究極的には、演奏が行われる会場全体が、最後の、そして最も大きな共振器となります。

残響と吸音:すべての演奏空間は、独自の音響的指紋を持っています。壁や天井、床の材質によって、音が反射して豊かな響き(残響)を生むか、あるいは吸収されて「デッド」な音になるかが決まります。反射が多すぎると、音が飽和して明瞭さが失われる「フラッターエコー」などの問題が生じることもあります。

能動的な適応:優れた演奏家は、部屋の音響特性に自らの演奏を能動的に適応させます。非常に「ライブ」な(残響の多い)ホールでは、音の明瞭さを保つために、よりアーティキュレーションをはっきりとさせ、音符間にわずかな間を置くかもしれません。逆に、非常に「ドライ」な(響きの少ない)ホールでは、空間的な広がりを生み出すために、よりレガートに演奏し、楽器自体の共鳴を最大限に引き出そうとするでしょう。ピアニストは、ホールの響きに応じてペダルの使い方を繊細に調整します。残響の豊かなホールでは、ペダルを浅く、より頻繁に踏み変えることで和声の濁りを防ぎ、響きの少ないホールでは、ペダルを深く長く使うことで音の豊かさを補います。熟練したピアニストが、特定のホールの響きを高く評価し、そこで演奏することに特別な意味を見出すことがあるのは、演奏家と会場との間に存在する、この深い対話関係を示唆しています。

これらの考察から導き出されるのは、音楽家の「楽器」が、楽器本体、演奏家の身体、そして演奏会場という三つの要素からなる統合されたシステムであるという視点です。各要素は相互に影響を及ぼし合います。地面で鳴くコオロギが空中のコオロギよりも効率的であるように、能舞台が意図的に共振するように設計されているように、音楽家の最終的な音は、会場の音響特性によって大きく左右されます。この理解は、サウンドチェックの概念を根本から変えます。サウンドチェックは、もはや「マイクは入っているか」「チューニングは合っているか」という確認作業ではありません。それは、部屋を「学ぶ」ための探求のプロセスであるべきです。演奏家はステージを歩き回り、様々な音を出し、部屋がどのように応答するかを聴きます。自らの立ち位置を試し、部屋との最適な対話の方法を探るのです。これにより、会場との関係は、「この部屋は音が悪い」という対立的なものから、「この部屋と協力して最高の音を創り出すにはどうすればよいか」という協調的なものへと変貌するのです。

音響原理 | 昆虫における現れ | 声楽家への応用 | 器楽奏者への応用 |

共鳴の調整 | 腹腔や翅の共振周波数の最適化 | 母音の調整によるフォルマント(特にシンガーズ・フォルマント)の形成 | 弦楽器: 弓の操作で胴体共鳴を励起。管楽器: アンブシュアや息で管体共鳴を制御。ピアニスト: タッチとペダリングで響板の共鳴を制御し、音色を変化させる。 |

インピーダンス整合 | 高周波音の生成による放射効率の向上 | 息漏れをなくし、声帯振動のエネルギーを効率的に音響エネルギーに変換する | 楽器のポテンシャルを最大限に引き出す奏法(例:過度な力みなく、楽器を自由に振動させる) |

バッフル効果 / ショートサーキット防止 | 葉の道具利用や地面をバッフルとして使用 | 身体(特に胴体)を音の反射板・バッフルとして意識した姿勢の構築 | チェロ等: 身体をバッフルとして利用。ピアニスト: ピアノ本体と蓋がバッフルとして機能。全般: 楽器と身体の適切な位置関係の維持。 |

環境との相互作用 | 気温逆転層が生じる夜間に鳴く。地面の性質を利用 | 会場の残響特性に応じて、発声のダイナミクスやアーティキュレーションを調整する | ステージの床や壁を反射板として戦略的に利用する。立ち位置を工夫する。ピアニスト: 蓋の開度を調整し、会場の響きに応じてペダル使用を微調整する。 |

心理音響学的ターゲティング | 人間の聴覚感度のピーク(2-5 kHz)に合わせた周波数で鳴く | シンガーズ・フォルマント(約3 kHz)を形成し、オーケストラの中で声が埋もれないようにする | ギター等: イコライザーで音の「抜け」が良い周波数帯を強調する。ピアニスト: メロディラインを際立たせるためのタッチや、和声のバランスを調整する。音色を工夫し、聴覚的に目立たせる。 |

リズミカルな卓越性 | 規則正しいパルス列で鳴き、背景雑音から信号を分離させる | フレーズ内のリズムを正確に刻むことで、聴き手の注意を引きつけ、音楽的なラインの明瞭度を高める | リズムの正確性は、単なる時間管理ではなく、聴き手の脳に直接働きかける知覚的明瞭性のためのツールであると認識する。 |

第7章:音の身体化:ソマティクスと「楽な」テクニックの追求

音楽演奏における最高のパフォーマンスは、しばしば「エフォートレス(楽である)」と表現されます。しかし、この「楽」とは、努力がゼロであることを意味するのではありません。それは、目的を達成するために必要最小限の力を用い、余計な、あるいは拮抗する筋肉の緊張を排除した、究極に効率的な身体運用の状態を指します。昆虫がその身体構造を最適化して音響効率を最大化するように、音楽家もまた、自らの身体を深く理解し、その使い方を洗練させることで、より響きが豊かで、持続可能な演奏を手に入れることができます。このためのアプローチが「ソマティクス(身体学)」です。

7.1. 「楽な」演奏の物理学(脱力)

音楽家が経験する多くの技術的な困難や身体的な痛みは、不必要な筋緊張に起因します。この過剰な緊張は、音響エネルギーに変換されるべきだったエネルギーを浪費するだけでなく、楽器や演奏家自身の身体の振動を物理的に減衰(ダンピング)させ、共鳴を阻害します。効率的な身体運用とは、主に骨格を支持構造として用い、筋肉を本来の役割である「動き」のために解放することです。不適切な姿勢は、筋肉に骨の代わりをさせることになり、これが慢性的な緊張、疲労、そして最終的には故障へと繋がります。

7.2. 効率性への道としてのソマティック分野

音楽家のためのソマティクスには、いくつかの確立された分野が存在します。これらは、身体への「気づき」を通じて、非効率的な習慣を解放し、より自然で調和の取れた動きを再学習することを目的とします。

アレクサンダー・テクニーク:このメソッドは、特に頭部、頸部、背中の関係性における、習慣的な筋緊張のパターンを認識し、それを「抑制する」ことに焦点を当てます。動的なバランスの取れた「ポイズ(poise)」を取り戻すことで、身体全体が解放され、より効率的な呼吸と動きが可能になります。これは、声楽家や管楽器奏者の響きと持久力を直接的に向上させます。著名なミュージシャンの中には、このテクニックを用いて自らの声質を維持し、身体的負担を軽減している例もあります。

フェルデンクライス・メソッド:このメソッドは、「動きを通しての気づき」と呼ばれる、穏やかでマインドフルな動きの連続を通じて、神経系がより効率的で快適な動きのパターンを発見し、採用するのを助けます。結果ではなく学習の「プロセス」そのものに焦点を当て、努力を減らし、動きの選択肢を増やすことで、最終的に技術が「楽」で表現力豊かなものになることを目指します。

ボディ・マッピング:このプラクティスは、脳の中にある自己の身体の表象、すなわち「ボディ・マップ」を意識的に修正することに特化しています。不正確なボディ・マップは、非効率的で故障を招きやすい動きの原因となります。解剖学的に正確な身体の構造、機能、サイズを学ぶことで、演奏家は自らの身体の設計と調和した動きを習得し、その結果、より自由な動きと豊かな共鳴が得られます。ピアニストの場合、腕や手の構造だけでなく、座った状態での体幹の支え、足とペダルの関係性、そして腕の重さがどのようにして指先まで伝達されるかといった全身のマップを正確にすることが、力みなく豊かでコントロールされた音を生み出す鍵となります。

7.3. 共振器としての身体:骨伝導と物理的フィードバック

音楽家は、自らの音を耳からの空気伝導だけで聴いているわけではありません。彼らは、頭蓋骨や胸骨などを通じて伝わる「骨伝導」によって、音を物理的に「感じて」います。この身体内部の振動を感じ取る能力は、自らの音色が本当に豊かに響いているかどうかを知るための、強力なフィードバック・メカニズムとなります。

ソマティックなプラクティスは、身体を一つの統合されたシステムとして機能させる助けとなります。そこでは、呼吸が音を支え、骨格が姿勢を支え、筋肉が精密な動きのために解放されます。この統合された状態こそが、効率的で、共鳴豊かで、そして持続可能な演奏の基盤をなすのです。

これらの考察は、技術的な熟達と身体的な健康が別々の目標ではなく、表裏一体であることを示しています。痛みを引き起こし、故障の原因となる過剰な緊張のパターンこそが、共鳴を妨げ、表現力を制限する元凶なのです。したがって、ソマティクスは単なる「治療法」ではなく、高度な芸術性を育むための中心的な訓練と位置づけられるべきです。これは、音楽教育のあり方を根本的に問い直します。指や声といった部分を個別に教えるのではなく、最初から、演奏家自身の全体を「第一の楽器」として扱うホリスティックなアプローチが求められます。ある著名なピアニストは、多くの学生が音楽や自身の身体への深い理解なしにただピアノを弾くように教えられ、結果として個性のない演奏に陥っていると指摘していますが、ソマティックなアプローチは、真に個性的で響きのある音を生み出すために必要な身体的気づきをいかにして育むか、という問いに対する具体的な答えを提供するのです。

第8章:知覚を操る音楽家:聴衆の脳を導く

音楽演奏は、物理的な音波を空間に送り出す行為であると同時に、聴衆の脳の中で知覚的な体験を構築する行為でもあります。昆虫の鳴き声が、その物理的特性と時間的構造によって、背景雑音の中から際立って知覚されるように、熟練した音楽家もまた、聴衆の脳の働きを理解し、その注意を巧みに導くことで、自らの音楽的メッセージをより鮮明に伝えることができます。

8.1. 心理音響学を超えて:聴覚神経科学の視点

人間の脳は、音を一方的に受け取る受動的な記録装置ではありません。それは、過去の経験に基づいて次に来るものを予測する、能動的な「予測機械」です。特に、リズミカルで予測可能な音のパターンは、脳が注意という認知資源を効率的に割り当てるのを助けます。

この予測プロセスは、神経レベルでは「神経エントレインメント(神経同調)」という現象によって実現されると考えられています。これは、外部からの刺激のリズムに、脳の低周波の神経振動(脳波)の位相が同期する現象です。規則的なリズムは、脳がその音のパターンに「ロックオン」するのを助け、予測されるタイミングで神経の感受性を高めることで、効率的な情報処理を可能にします。

8.2. リズムの力:注意を構造化する

昆虫のリズム:コオロギの鳴き声は、単一の周波数を持つ持続音ではありません。それは、規則的な時間構造を持つ一連のパルス、すなわち「リズム」です。この規則性、予測可能性こそが、聴き手の脳(それが他のコオロギであれ人間であれ)にとって、風の音や木の葉のざわめきといったランダムで非周期的な背景雑音から、その信号を容易に区別することを可能にします。

音楽のリズムと拍節:音楽は、この原理を極限まで活用する芸術です。拍(ビート)、拍子(メーター)、そしてリズムは、階層的な時間構造を形成し、聴き手の期待と注意を導きます。音楽理論における「強拍」と「弱拍」の区別は、単なる慣習ではなく、脳が情報を処理する上での知覚的な重みの違いを反映しています。「拍の上」で鳴らされる音は、「拍から外れた」音よりも容易に処理され、強く知覚されるのです。

8.3. 聴覚的シーン分析:「カクテルパーティー問題」の解決

森の夜や賑やかなカクテルパーティーのような、複数の音源が混在する複雑な音響環境において、脳は「聴覚的シーン分析」という困難な課題を解決しなければなりません。これは、関連する音の要素をグループ化して知覚的な「ストリーム(流れ)」や「オブジェクト(対象)」を形成し、それらを背景から分離するプロセスです。

脳は、この分離作業を行うために、音源間のピッチの違い、空間的な位置、そして時間的な一貫性(コヒーレンス)といった手がかりを利用します。昆虫の鳴き声は、その明確で安定したピッチと規則的なリズムによって、脳がそれを単一のコヒーレントなストリームとして捉え、ノイズから分離するための強力な手がかりを提供します。

オーケストラと共演するソリストも、全く同じ課題に直面しています。聴衆に聴き取ってもらうためには、自らの演奏がオーケストラの音響の中から明確な「ストリーム」として分離されなければなりません。これは、音色(シンガーズ・フォルマントなど)、タイミング(安定した伴奏に対する表現豊かなルバート)、そしてダイナミクスといった要素の違いによって達成されます。音楽家の目標は、聴衆の脳が自らの音楽的ラインをたどるために必要な、あらゆる手がかりを提供することなのです。

この神経科学的な視点は、音楽家にとって「明瞭さ」や「浸透力」という概念が、単に物理的な音量や周波数の問題だけでなく、その「時間構造」の問題でもあることを明らかにします。リズミカルに組織化された音は、ランダムな音よりも本質的に脳にとって際立って聞こえます。このことは、音楽家にとって、リズムが強力なツールであることを意味します。演奏におけるリズムの正確さは、もはや単に「テンポを合わせる」という技術的な課題ではありません。それは、聴衆の注意を捉え、保持するための、首尾一貫した予測可能な信号を創り出す、知覚的な戦略なのです。リズムが乱れた演奏は、単に「テンポがずれている」だけでなく、知覚的に「不明瞭」であり、聴衆の脳が処理するのにより多くの努力を要します。逆に、卓越したリズム感を持つ演奏家は、たとえ小さな音量で演奏していても、自らの音楽的ラインを際立たせ、より「明瞭」に感じさせることができます。なぜなら、彼らは聴衆の脳がそれをたどるのを、容易にしているからです。

結論:統合された演奏家—歌う昆虫からの教訓

本報告書は、小さな昆虫が発する鳴き声が、なぜそのエネルギーからは想像もつかないほど遠くまで明瞭に届くのか、という謎から始まりました。その探求の旅は、昆虫が単一の「トリック」に頼っているのではなく、音の生成、放射、伝播、そして知覚という音響コミュニケーションの全段階を最適化する、ホリスティックで統合されたシステムを体現していることを明らかにしました。

生成において、昆虫は筋肉の力を周波数逓倍や座屈といった巧妙な生体力学的メカニズムによって高周波の振動へと変換します。

放射において、彼らは高周波数の選択、内部共振器の利用、そしてバッフル効果の活用によって、インピーダンスの不整合や音響的ショートサーキットといった物理的な制約を克服します。さらに、位相同期したコヒーレントな音波を生成することで、放射効率を最大化します。

伝播において、彼らは夜間の気温逆転層という自然の音響導波管を利用し、自らの信号が減衰することなく長距離を旅することを可能にします。

知覚において、彼らは聴き手(人間を含む)の聴覚感度のピークを狙った周波数と、脳の注意を引きつける規則的なリズムを用いることで、その信号を知覚的に際立たせます。

この昆虫の姿から私たちが学ぶべき究極の教訓は、音楽家もまた、自らを一つの「統合されたシステム」として捉え、その完成度を追求すべきである、ということに他なりません。それは、指や声といった部分的な機械的技術の習得という狭い視野から脱却し、自らの芸術に対するより広範な理解を受け入れることを意味します。

真に卓越した演奏家とは、意識的、あるいは無意識的に、以下の要素間の相互作用を巧みに管理する者です。

自らの物理的な身体(ソマティクス):骨格を支えとし、不必要な緊張から解放された身体は、効率的な呼吸と自由な動きを可能にし、それ自体が共鳴体となります。

楽器の音響特性(共鳴):楽器を単なる道具ではなく、共鳴的な魂を持つ対話の相手として捉え、そのポテンシャルを最大限に引き出します。

演奏空間との相互作用(環境音響学):会場を単なる容れ物ではなく、演奏の一部を構成する最後の楽器と見なし、その特性を能動的に利用します。

聴衆の心との繋がり(神経科学と心理音響学):自らの音楽を、聴衆の脳が処理しやすく、注意を引きつけ、感情を揺さぶるような、知覚的に最適化された信号として構築します。

本報告書の冒頭で提示した、小さな体から発せられる強力な音というパラドックス。その答えは、力任せのエネルギー投入ではなく、物理法則と生物学的制約に対する深い調和と最適化にありました。私たちは、この小さなヴィルトゥオーゾの研究を通じて、最も深遠で力強い芸術とは、強引な力からではなく、自然の根源的な法則との、深く、直感的で、そして知的な調和から生まれるという、普遍的な真理を再確認するのです。

コメント